Cultures du thé

Le bulletin de la maison Thé-ritoires

Nous vous proposons ici une exploration des diverses facettes du monde du thé, notamment l’agriculture, l’artisanat, l’histoire et les arts à travers des textes courts. Si vous désirez nous voir aborder un sujet, voire même proposer vous-même un texte, n’hésitez pas à nous solliciter à contact@the-ritoires.

Pour recevoir ce bulletin par courriel avec les actualités de la maison, merci de vous inscrire par ce lien. Les envois précédents sont disponibles ici. Pour des publications encore plus fréquentes, rendez-vous sur nos pages Instagram et Facebook. Cependant, n’oubliez pas qu’il est mauvais de passer trop de temps sur internet, et possible d’échanger avec nous en personne en boutique, rue de Condé.

Manon Clouzeau

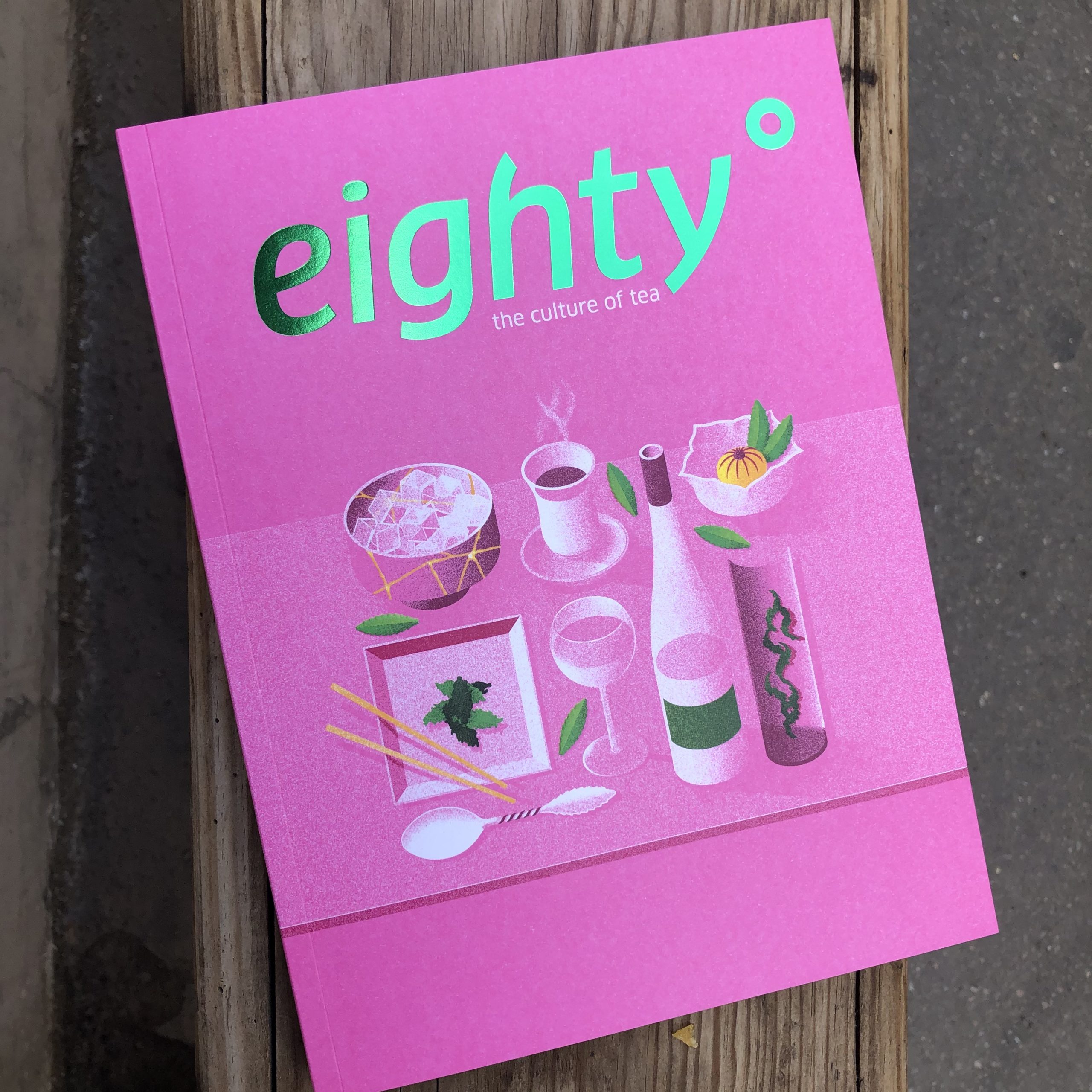

En quelques années seulement le magazine anglophone Eighty Degrees s’est imposé comme une référence incontournable.

Eighty Degrees

En quelques années seulement le magazine anglophone Eighty Degrees s’est imposé comme une référence incontournable.

Tarry Souchong et histoire